INTERVIEW DE LISA SERERO

Par Francine Sporenda

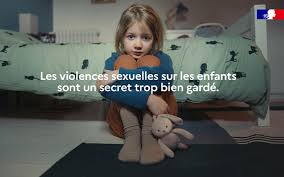

Lisa Serero, autrice et défenseuse des droits humains, a débuté sa carrière en tant que journaliste spécialisée dans les questions d’identité. Victime elle-même de violences sexuelles, elle vient de publier « Nos survivantes. Violences sexuelles, le pouvoir des proches » (Leduc société)

FS : Vous rappelez que les violences masculines sont un problème majeur de santé publique à cause des nombreuses conséquences à long terme qu’elles entraînent pour les victimes. Par exemple, en 2020, 6,7 millions de personnes ont été recensées comme ayant été victimes d’inceste. Or une des conséquences fréquentes de la dénonciation de l’inceste, c’est l’explosion de la cellule familiale : en plus de son trauma initial, la victime est souvent accusée de mensonge et rejetée par sa famille. Pouvez-vous commenter sur les conséquences pour les femmes quand elles dénoncent leurs agresseurs ?

LS : Il faut d’abord s’imaginer le parcours du combattant qu’a dû traverser la victime avant même de dénoncer son agresseur : avoir mis des mots sur ce qu’elle a vécu, avoir accepté son statut de victime, s’être délestée (partiellement) de la honte générée par la violence sexuelle et de la culpabilité de dénoncer un membre de sa famille. Les victimes ont conscience qu’une telle révélation risque de faire exploser la cellule familiale et qu’elles se retrouveront au cœur du cataclysme. D’autant que la parole des enfants et des femmes est systématiquement mise en doute. La société leur prête souvent de mauvaises intentions, en particulier dans la dénonciation de violences sexuelles. Ces enfants ou ces femmes utiliseraient ce motif pour attirer l’attention, se venger d’un homme ou encore lui soutirer de l’argent.

Or, lorsque l’on écoute les victimes, on s’aperçoit qu’aucune d’entre elles n’a tiré de bénéfice de la dénonciation ! Dénoncer des violences sexuelles a un coût financier, psychologique, social extrêmement fort. Les survivantes prennent le risque de ne pas être crues et d’être rejetées par leur famille. Le déni des proches peut être dévastateur. Il est plus facile de traiter la victime de menteuse ou de menteur que d’imaginer son mari, son fils ou son frère agresser sexuellement une autre personne. Une étude montre d’ailleurs que les proches apportent davantage de soutien aux victimes lorsque l’auteur est un inconnu que lorsque c’est un membre de l’entourage, comme c’est le cas dans 90% des violences sexuelles.

Il existe aussi une profonde méconnaissance des mécanismes des violences sexuelles et du système de domination, notamment de l’enfant. Lorsqu’une victime décide de parler plusieurs années après les faits, cela peut être un instrument utilisé pour décrédibiliser sa parole, alors que l’emprise et l’amnésie traumatique empêchent la victime de parler juste après les faits. C’est donc la double peine pour les victimes. Ajoutons à cela la faible probabilité que leur agresseur soit condamné par la justice puisque 94% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. On comprend alors mieux pourquoi de si nombreuses victimes préfèrent se murer dans le silence plutôt que d’affronter la violence de leur entourage et des institutions. Le problème, c’est que le manque de soutien de la part de l’entourage aggrave les séquelles du stress post-traumatique qui peuvent se manifester plus fortement et/ou plus durablement (troubles de l’alimentation, conduites à risque, anxiété, dépression…). Dans les cas d’inceste, moins de 2 victimes sur 10 entretiennent une bonne relation avec leur père et moins de 3 victimes sur 10 entretiennent une bonne relation avec leur mère.

FS : Vous dites que le soutien des victimes de violences masculines par l’entourage est crucial pour leur reconstruction mais vous signalez qu’une « réaction inadaptée, même bien intentionnée (…) peut aggraver la situation des victimes ». Vous détaillez ce qu’il faut éviter dans le soutien aux victimes : ne pas juger, ne pas dire « moi à ta place… », ne pas pousser la victime à porter plainte si elle n’est pas prête, etc. Pouvez-vous commenter ?

LS : Toutes les victimes interrogées dans le livre ont appréhendé l’annonce à leur entourage. Bien souvent, elles se sont d’abord confiées à une personne dont elles étaient certaines d’avoir le soutien. Parfois, il s’agissait d’une personne ayant également subi des violences sexuelles et apparaissant comme une garantie d’offrir un accueil adapté à la parole de la victime. Ces survivantes ont vécu une situation de domination, d’atteinte à leur dignité, les empêchant souvent de réagir, de manifester leur désaccord. Les proches doivent donc agir à l’inverse de cela en permettant à la victime d’être actrice de sa propre reconstruction. Le rôle des proches consiste à écouter, protéger, déculpabiliser et aider la victime à trouver son propre chemin vers le mieux-être.

C’est le ressenti de la victime qui compte et les proches doivent apprendre à le respecter ainsi que ses besoins. La domination opère aussi dans l’écoute que l’on pense apporter aux victimes. Or, une fausse ou une mauvaise écoute peut être dévastatrice. Mener l’enquête pour tenter de démêler le vrai du faux n’est, par exemple, pas le rôle des proches. Les conseils non sollicités sur ce qu’elle aurait dû faire ou ne pas faire sont aussi à éviter. La victime a plutôt besoin d’écoute, d’empathie, de non jugement. Sa parole sera suffisamment niée et minimisée par ailleurs, dans d’autres espaces. Et la temporalité de la victime n’étant jamais celle de l’entourage, il faut limiter les injonctions telles que « c’est du passé, il faut que tu avances ». La victime a son propre rythme et traversera de nombreuses fluctuations tout au long de sa reconstruction. La plainte peut d’ailleurs être une manière d’obtenir réparation comme elle peut générer un second traumatisme, en raison du manque de formation de nombreux policiers ou gendarmes et du faible taux de condamnation. Il faut donc respecter le choix d’une victime ne souhaitant pas entamer de procédure judiciaire.

Lorsqu’une victime semble aller bien parce qu’elle travaille, sort avec ses ami.es ou vit en couple, les proches considèrent que la violence sexuelle est derrière elle. Or la libération de la parole ne signifie pas forcément que la reconstruction est totale ! Parler, c’est même le début d’une autre bataille. C’est sur le long terme que les proches doivent apporter leur soutien et être attentif.ves aux séquelles du stress post-traumatique. La réaction des proches s’avère d’autant plus importante puisque peu de victimes ont accès à un parcours de soin adapté au psychotraumatisme.

FS : Vous dites que, pour les personnes aidantes, il y a le risque de tomber dans « l’accompagnement sacrificiel », que l’écoute de la victime peut réactiver des traumas chez elles et que « la victime peut devenir persécuteur et le sauveur victime ». Pouvez-vous expliquer ?

LS : Si les victimes vivent un #metoo depuis 2017, il faut s’imaginer que leurs proches aussi. Les parents, conjoint.es, ami-es, frères ou sœurs figurent parmi les victimes par ricochet. Et pourtant, les proches sont également, à leur niveau, oublié.es et impacté.es. Ces personnes peuvent se sentir démunies, impuissantes, en colère… ou dans l’incapacité de répondre aux besoins des victimes. Une révélation de violence sexuelle peut même faire ressurgir chez les proches un traumatisme passé. Ce n’est pas rien d’assister, voire de subir, les conséquences des violences sexuelles. Comment gérer les cauchemars, flash backs ou épisodes dépressifs de la personne que l’on aime ? Or, avec un accueil inadapté de la parole ou une absence de soutien, c’est à la fois le bien-être de la victime qui risque d’en pâtir mais aussi la relation familiale, amicale ou amoureuse que l’on entretient avec elle.

Il est essentiel que les proches soient outillé-es pour accompagner au mieux les victimes et préserver la victime ainsi que leurs relations avec cette dernière. Mais la capacité à mener cet accompagnement n’est pas innée. Pour pouvoir soutenir une victime, il est nécessaire de prendre soin de soi puisque cet accompagnement peut ressembler à un marathon, tant les séquelles des violences sexuelles s’immiscent dans toutes les sphères et tout au long de la vie. En voulant tenter de « sauver » l’autre, on risque à son tour de devenir la « victime » si l’on se réfère au « Triangle de Karpman » selon lequel le « sauveur » peut tomber dans une posture sacrificielle, au détriment de ses propres besoins. En tant que proche, il faut rester à l’écoute de ses propres émotions pour détecter d’éventuels signaux d’alerte. Il est important de déterminer ce qui relève de la responsabilité de l’entourage et ce qui ne l’est pas. Il ne faut pas hésiter à demander de l’aide à d’autres proches pouvant prendre le relais et à se faire aider par des professionnel.les si l’on sent que l’on n’arrive plus à un endosser ce rôle. Le syndrome vicariant est un traumatisme par procuration qui peut toucher les personnes écoutantes. Sans avoir directement vécu la violence sexuelle en question, il est possible que son récit génère chez les proches des séquelles. Ils et elles auront l’impression d’avoir vécu, senti, vu, entendu la scène au même titre que la victime.

FS : La réaction habituelle à la révélation des violences est l’incrédulité : « il est incapable de faire ça, c’est un si gentil voisin… ». Vous dites que les femmes victimes elles-mêmes sont souvent dans le déni, ont tendance à banaliser les violences qu’elles subissent, voire sont incapables de les identifier. Pouvez-vous commenter ?

LS : Chaque jour, nous côtoyons des femmes victimes de violences sexuelles. Avec un viol commis toutes les 7 minutes, comment ne pas banaliser ce fléau des violences sexuelles qui fait partie du quotidien d’une majorité de femmes ? Comment qualifier un acte de « violence sexuelle » quand il n’y a pas eu de « violence » telle qu’on se l’imagine ? Surtout lorsque l’auteur des violences sexuelles est, dans l’immense majorité des cas, connu de la victime. Ces agresseurs sont partout autour de nous : ce sont nos pères, nos frères, nos amis.

Le problème, c’est que la culture du viol nous a amené.es à penser que le viol, c’est cette agression commise par un sombre inconnu dans la nuit, couteau à la main. Et que tout ce qui ne correspond pas à cette « bonne » définition du viol n’en est pas un. On observe même que plus l’agression sexuelle se rapproche des représentations véhiculées par la culture du viol, plus les dépôts de plainte et les condamnations augmentent. Or, l’immense majorité des agressions sexuelles sont commises par des personnes que l’on connaît, sans violence. Cela ajoute de la difficulté à identifier les violences sexuelles.

La culture du viol contribue également à culpabiliser les victimes en véhiculant un ensemble de stéréotypes qui justifient, banalisent ou minimisent les violences sexuelles. Au lieu de se concentrer sur la violence et sur son auteur, on se focalise sur la victime et ses agissements. Portait-elle une jupe trop courte ? Etait-elle alcoolisée ? Ces questionnements sont tellement répandus dans la société qu’ils ont été intériorisés par un bon nombre de femmes. Par conséquent, la victime elle-même s’interroge sur la qualification de l’acte subi. « Si je ne me suis pas débattue, était-ce un consentement ? », « En même temps, je suis montée chez lui, donc je suis un peu responsable aussi », etc. Toutes ces représentations visent à inverser les rôles de victime et d’agresseur. Le viol est ainsi le seul crime pour lequel la victime se sent coupable et où il existe un climat de suspicion à la moindre dénonciation. Cela ne viendrait à l’idée de personne d’accuser une victime de cambriolage d’avoir menti ou de ne pas avoir crié. Si la victime ne parle pas tout de suite, on met en doute sa parole : « Pourquoi tu n’as rien dit pendant toutes ces années si c’est vraiment arrivé ? ». A l’inverse, si la victime parle tout de suite, elle est accusée de vouloir détruire la vie de son agresseur. Quoi qu’il arrive, la bonne victime et le bon agresseur n’existent pas.

FS : Les prédateurs sexuels ne reconnaissent pratiquement jamais leurs agressions, pourtant leurs dénis sont largement répercutés dans les médias : sur 1 000 affaires de viols recensées depuis 2017, seulement 2 agresseurs sont passés aux aveux. Les médias les présentent même parfois comme des victimes. Et en cas de harcèlement en particulier, ils contre-attaquent en lançant contre leur accusatrice un procès pour dénonciation calomnieuse voire diffamation, (comme PPDA l’a fait malgré les 18 témoignages de Médiapart contre lui). Pouvez-vous commenter ?

LS : C’est une totale inversion des rôles : les victimes se retrouvent à devoir se défendre, à dépenser des milliers d’Euros en frais d’avocat, sans oublier les coûts psychologiques générés par cette épreuve supplémentaire. Nier ou minimiser les faits dénoncés par une victime représente un anéantissement pour elle. Tandis que l’agresseur, lui, se positionne comme la victime et expose les prétendues conséquences néfastes qu’a pu générer l’accusation sur sa vie personnelle et professionnelle. Mais qui se préoccupe des conséquences sur la vie des victimes ? Qui s’intéresse aux dommages physiques, psychiques, relationnels des survivantes ? Les procès sont des moments d’une extrême violence pour les victimes de violences sexuelles, d’autant plus lorsqu’elles sont sur le banc des accusés. Les arguments utilisés par les avocats peuvent être d’une extrême violence pour décrédibiliser la parole des victimes, tout comme les analyses psychologiques qui ont montré leurs limites dans un certain nombre d’affaires.

En effet, certains professionnels pétris de misogynie ont pu contribuer à venir mettre en doute la parole des victimes suite à leurs analyses qui ne tenaient pas compte des particularités du psychotraumatisme. Les ripostes des agresseurs, telles que la plainte pour diffamation ou pour dénonciation calomnieuse, ne sont rien d’autre que des instruments utilisés pour bâillonner les victimes et montrer aux autres que, si elles osent parler, elles en paieront le prix.

FS : Les médias de droite accusent les féministes d’être « victimaires » quand elles dénoncent les violences masculines mais vous dites que, pour qu’elle cesse d’être une victime, la victime doit d’abord être reconnue comme victime ? Pouvez-vous expliquer ?

LS : Il serait préférable que les personnes qui luttent contre un discours perçu comme victimaire utilisent cette énergie pour lutter contre les violences sexuelles. Pour une victime, il est essentiel de remettre les choses à l’endroit en lui reconnaissant son statut de victime. La honte et la culpabilité l’auront suffisamment poussée à se sentir responsable des actes odieux commis par une autre personne. Cette reconnaissance, elle fait partie des 5 besoins des victimes tels que posés par Ruth Morris, abolitionniste pénale : obtenir des réponses à leurs questions sur les faits, voir leur préjudice reconnu, être en sécurité, obtenir réparation, donner un sens à ce qu’elles ont subi. En nommant la gravité des faits, en condamnant les actes de l’auteur, les proches contribuent à rétablir la dignité de la victime.

Récemment, une jeune femme prénommée Zéline s’est pendue trois ans après le viol pour lequel elle avait déposé plainte. Cette dernière a été classée sans suite et Zéline, se trouvant dans une grande détresse, avait demandé elle-même à être hospitalisée en unité spécialisée. Cependant, aucune place n’était disponible dans les établissements à proximité. Zéline s’est suicidée suite à une double défaillance, à la fois judiciaire et médicale. Son histoire n’est malheureusement pas isolée puisque les tentatives de suicide sont 4 fois plus élevées chez les victimes de viols que dans le reste de la population féminine. Le sentiment de solitude et l’absence de reconnaissance de la souffrance ont des conséquences graves.

Néanmoins, les besoins des survivantes évoluent. L’étiquette de « victime » ne doit pas résumer l’identité de ces personnes qui n’ont certainement pas envie d’être vues uniquement à travers le prisme des violences sexuelles subies. Il est intéressant de pouvoir aussi valoriser auprès d’elles les étapes passées, les victoires remportées pour souligner les évolutions à travers les années. Seule l’écoute permettra aux proches de percevoir les attentes des victimes.

FS : Vous parlez du « lourd silence des hommes » après #metoo est vous signalez que, d’après le HCE, 23% des hommes pensent qu’«on en fait trop sur les agressions sexuelles ». Vos commentaires ?

LS : On voit bien que #metoo n’a pas permis de modifier les représentations des hommes. Et ce, malgré les milliers de témoignages qui inondent les médias depuis 2017 et qui auraient pu susciter empathie et prise de conscience. Notre parole ne suffit donc pas. L’impunité subsiste aussi puisque la justice ne joue pas son rôle dissuasif. Or, nous avons besoin que les hommes se positionnent autrement que par le #NotAllMen et par une posture défensive. C’est d’un soutien et d’une profonde remise en question de leurs visions et comportements dont nous avons besoin, d’autant que ce sont eux qui détiennent encore le pouvoir politique, économique ou culturel. Nous devons encore passer par eux pour obtenir de véritables changements. Il a fallu attendre 7 ans pour qu’une tribune signée par 100 hommes soit enfin publiée dans le magazine Elle, ce mois-ci !

Néanmoins, parmi les proches masculins interrogés dans mon livre, tous se sont remis en question sur leurs propres représentations et comportements vis-à-vis des femmes. Découvrir les mécanismes et conséquences des violences sexuelles leur a permis de repenser leurs rapports aux autres sous le prisme du féminisme. En réalité, les violences sexuelles peuvent être vectrices d’évolutions positives au sein de l’entourage.

FS : 1% des viols aboutissent à une condamnation pénale (chiffres HCE). Vu les chiffres en baisse des condamnations pour viol et ceux en hausse du nombre des plaintes, pensez-vous que #metoo a eu des conséquences réelles dans la punition des violences sexuelles ? Les femmes parlent-elles « dans le vide et #metoo n’est-il qu’un « écran de fumée » ?

LS : A mon sens, #metoo n’a pas permis de montrer aux agresseurs que la partie était terminée. Ils continuent de sévir dans tous les milieux, tout le temps. Le nombre de condamnations n’a pas suivi la hausse du nombre de plaintes. Et les stéréotypes de genre persistent. En revanche, #metoo a permis d’accroître la libération de la parole, de développer l’empowerment des femmes ainsi que le concept de sororité. Désormais, de nombreuses victimes font bloc, se soutiennent mutuellement et peuvent sortir de leur isolement pour transformer leur vécu individuel en vécu collectif. Même si les oreilles ne sont pas suffisamment ouvertes, un mouvement est en marche et provoque peu à peu un raz-de-marée. Par ailleurs, les statistiques montrent que les jeunes dénoncent davantage et plus tôt les violences sexuelles donc l’impact de #metoo semble être remarquable sur les nouvelles générations.

Il nous reste à envahir les institutions qui, elles, n’échappent pas au patriarcat. Tant que des moyens humains et financiers, notamment pour des formations des professionnels de police, de santé et de justice, ou sur la mise en place effective de l’éducation à la vie affective et sexuelle, le changement massif n’aura pas lieu. Lorsque les féministes occuperont davantage de places de pouvoir, nous obtiendrons un réel impact de #metoo.

Les commentaires sont fermés.