INTERVIEW D’ISABELLE GERMAIN

Par Francine Sporenda

Isabelle Germain a fondé en 2009 le site d’information LesNouvellesNews.fr après plusieurs années de journalisme. Diplômée du CELSA, elle a été également présidente de l’Association des femmes journalistes et présidente de la commission Stéréotypes du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.

FS : La presse relaie régulièrement des bobards sexistes ridicules, tirés d’«études scientifiques » à qui on fait dire n’importe quoi: le sperme serait bon pour la santé des femmes, les pères qui ne s’occupent pas de leurs enfants ont de plus gros testicules, plus un homme fait le ménage, moins il a de rapports sexuels etc. Les résultats de ces « études » renforcent pratiquement toujours les stéréotypes et préjugés sexistes. Pourquoi y a-t-il si peu d’études qui debunkent les préjugés sexistes, et qu’est-ce que ça nous dit sur la prétendue objectivité/neutralité des sciences et sciences humaines (en plus de celle des médias) ?

IG : La source des préjugés sexistes se trouve dans les instances de consécration des sciences, des médias, de la culture, du sport, de l’économie… Ces jurys, comités de financement, organisateurs d’événement ou encore conférences de rédaction sont des lieux de pouvoir généralement composés d’hommes dominants. Ce sont eux qui décident par exemple de financer, d’honorer, de médiatiser telle recherche scientifique sur les différences des cerveaux entre femmes et hommes à partir de postulats contestables et pas telle autre sur la plasticité cérébrale. Il a fallu attendre 2019 pour qu’une étude démontre que les femmes ne sont pas plus « multi-tâches » que les hommes. Une étude réalisée avec de petits moyens et très peu médiatisée, ce qui permet de l’ignorer, de continuer à prétendre que les femmes peuvent tout faire à la fois et ainsi leur déléguer tout le boulot à la maison en plus du reste.

Pour « debunker » les préjugés sexistes, j’avais proposé, lorsque j’étais membre du Haut Conseil à l’égalité et présidente d’une commission stéréotypes, de tarir les financements publics pour tout ce qui aboutissait à entretenir les stéréotypes de sexe. Pour les budgets sport des municipalités par exemple, il s’agissait de ne plus financer des clubs ou des grands stades si, au final, les bénéficiaires des financements étaient très majoritairement des hommes, ne plus financer de manuels scolaires sexistes, idem pour le cinéma, la science, les entreprises ou les médias qui reçoivent des aides publiques sans aucune condition de parité. L’Equipe, dont la surface éditoriale est couverte d’hommes à 90 %, reçoit des aides énormes tandis que Les Nouvelles News se les sont vues refuser. L’idée était : pas de parité, pas de financement. Mais aucun responsable politique ne s’est saisi du sujet. Récemment un rapport parlementaire a évoqué l’idée d’égaconditionalité des aides à la presse, mais sous forme de bonus aux médias qui feraient des efforts, ce qui est assez humiliant…. Et ce rapport dort sur une étagère. Il ne devrait pas être sorti avant l’élection présidentielle. Pas question de se mettre à dos les dirigeants de journaux avant.

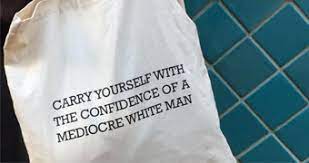

FS : Au sujet des quotas, les réserves typiquement avancées dans le discours dominant sont que cela expose au risque de donner des postes importants à des femmes incompétentes ; pourtant, les femmes sont plus diplômées que les hommes. « Un homme est considéré comme compétent jusqu’à ce qu’il ait fait la preuve de son incompétence, pour une femme, c’est l’inverse » écrivez-vous. L’incompétence des hommes est une question qui, apparemment, ne doit pas être posée. Pourquoi ce tabou ?

IG : Ici encore, ce sont des préjugés construits depuis des années. Les hommes seraient naturellement compétents dans les postes de direction, la high tech, les sciences ou l’industrie tout simplement parce qu’ils squattent ces postes depuis des années. Les femmes sont encore considérées comme des intruses dans les métiers traditionnellement masculins. Alors les recruteurs, et les femmes elles-mêmes, ont intégré l’idée qu’elles devaient encore faire leurs preuves. Une récente étude montre que les recruteurs attendent des femmes qu’elles démontrent leurs compétences et des hommes qu’ils démontrent leur motivation. Comme si la compétence était évidente chez eux.

L’autre problème est que les qualités associées à la féminité -douceur, gentillesse, écoute, attention aux autres- ne coïncident pas du tout avec les qualités attendues d’un.e dirigeant.e – autorité, domination. Ce qui met les femmes en insécurité ontologique quand elles veulent briguer des postes de direction.

La presse économique entretient des croyances d’un autre temps. Elle montre très peu de femmes dirigeantes et le peu de portraits qui leur sont consacrés commencent toujours par des considérations sur leur physique ou sur la conciliation entre leur métier et leur famille, histoire de dire en creux que leur place est ailleurs.

FS : Vous évoquez le traitement médiatique de l’affaire DSK, et en particulier le portrait d’Anne Sinclair, la « femina dolorosa », l’épouse ridiculisée et crucifiée par les « frasques » sexuelles de son mari mais qui reste à ses côtés et le défend quoi qu’il arrive : digne, discrète, sympathique : sainte Anne Sinclair. Qui dit dans le livre qu’elle vient de publier qu’elle n’était pas au courant des comportements d’agresseur sexuel de son mari. Que nous dit culturellement la canonisation d’Anne Sinclair en épouse sacrificielle et est-ce que cette ignorance vous surprend de sa part ou au contraire, est-ce qu’elle vous parait illustrative de la socialisation des femmes au déni des violences masculines, sans laquelle le couple hétéro serait impossible?

IG : La canonisation d’Anne Sinclair, épouse sacrificielle, était du pain béni pour les médias. La suite logique de leur interprétation des faits et de leur description des personnages dans cette histoire. Une interprétation patriarcale. Quand l’affaire avait éclaté, les médias tendaient le micro à ceux qui voyaient en DSK un aimable dragueur et ils se sont mis à fouiller frénétiquement le passé de sa victime. Ils confondaient protection de la vie privée et protection des agresseurs sexuels. C’est une spécificité de la presse française. Je raconte d’ailleurs dans le livre la perplexité de journalistes étrangers choqués par le traitement médiatique de l’affaire en France. Quand ils ont abordé le sujet Anne Sinclair, la figure de la mater dolorosa collait parfaitement avec leur vision du monde. Au lieu de ringardiser cette image de mater dolorosa, ils l’ont encensée, érigée en exemple.

L’ignorance des comportements d’agresseur de DSK ne me surprend pas, elle est en effet illustrative de la socialisation des femmes -et des hommes- au déni des violences masculines. Je n’ai pas lu le livre d’Anne Sinclair mais je l’ai entendue en parler et je suis gênée par le côté « l’amour rend aveugle » alors qu’elle affirme parler d’emprise. Une occasion ratée de casser ce mythe de l’épouse sacrificielle, dommage.

FS : Au début de l’affaire DSK : rigolade sur les plateaux, mise en accusation du « puritanisme américain », minimisation, « il n’y a pas mort d’homme » (Jack Lang), etc. Comment interprétez-vous cette accusation médiatique rituelle d’influence néfaste du « puritanisme américain » à chaque fois que les féministes françaises dénoncent des agressions sexuelles ?

IG : Nous avons écrit quelques articles dans Lesnouvellesnews.fr sur le « mythe de l’ascenseur » brandi comme exemple d’un prétendu excès de dénonciations des violences sexuelles. Selon ce mythe, les féministes voudraient empêcher les hommes de monter dans des ascenseurs avec des femmes, comme aux Etats Unis. Ce qui est faux. C’est une fable que racontent les médias pour ridiculiser les féministes. La dénonciation d’un prétendu « puritanisme américain » sert à freiner des élans féministes : couvrir d’opprobre en les traitant de puritaines celles qui expriment une opinion féministe dissuade les meilleures volontés. Faire dire aux féministes ce qu’elles n’ont pas dit pour les disqualifier est un sport médiatique pratiqué dans bien des rédactions. On l’a vu récemment avec le livre d’Alice Coffin qui est accusée de vouloir éliminer les hommes de la surface du globe alors qu’elle dit ne plus vouloir de nourritures culturelles élaborées par des hommes. Plus généralement, le féminisme et les féministes ont mauvaise presse. Pour passer dans les médias, les féministes doivent correspondre à l’idée que s’en font les dirigeants de journaux : des hystériques et/ou puritaines. A chaque fois que j’ai été invitée sur une télé ou une radio en tant que féministe, je me suis trouvée face à des journalistes qui voulaient absolument que je m’énerve, que je crie, que je perde mes moyens. Et comme ce n’est pas mon genre de beauté, ils me considéraient comme une mauvaise cliente et ne m’invitaient plus.

FS : La prostitution est défendue dans les médias par des clients célèbres, qui se disent féministes : Caubère et Finkielkraut par exemple. Pourquoi selon vous les adversaires les plus déterminés du féminisme éprouvent-ils maintenant le besoin de se dire féministe ?

IG : Depuis #MeToo, le féminisme est devenu bankable mais attention, leur définition du féminisme est très personnelle. Quand ils s’auto-proclament féministes, c’est souvent pour critiquer le « féminisme excessif » de quelques femmes. Parce qu’ils ont table ouverte dans des médias puissants, ils tracent les frontières du féminisme acceptable. Ils se revendiquent féministes pour brider le féminisme.

FS : « On ne peut plus rien dire » disent les hommes qui monopolisent la parole dans les médias. Comment expliquez-vous cette plainte, à l’époque où il y a une multiplicité de chroniqueurs très à droite, starisés et omniprésents médiatiquement jusqu’à l’overdose (Enthoven, Zemmour, Finkielkraut, Elisabeth Lévy, Eugénie Bastié etc.) et pas de chroniqueurs -vedettes de gauche ? Est-ce que ces personnalités ne sont pas furieuses que leur monopole de sachants détenteurs de la parole soit entamé par la parole (parfois plus intéressante) d’anonymes sur le net ? Est-ce que c’est cette démocratisation de la prise de parole qui les enrage ?

IG : Ce qui est nouveau pour ces « chroniqueurs », c’est de ne plus pouvoir déverser leur opinion sans contradiction. Avant Internet, les journaux pouvaient éventuellement recevoir des courriers des lectrices et lecteurs, ils sélectionnaient les lettres qui les arrangeaient et pouvaient continuer de déverser une opinion univoque, qualifier les faits comme ils l’entendaient, disqualifier les discours féministes à loisir. Avec Internet, ces chroniqueurs et les médias qui les emploient ont plus de mal à sélectionner ce qui les arrange dans les critiques. S’ils jouent la culture du viol en interrogeant davantage les mœurs des victimes que ceux de l’agresseur sexuel, ils prennent une volée de bois vert sur les réseaux sociaux. Idem s’ils parlent d’amoureux éconduit pour évoquer un féminicide. Ça les fait enrager et ils pensent qu’ils ne peuvent plus rien dire. Ce qu’ils appellent « rien », ce sont souvent des propos sexistes. Mais ils gardent le monopole de la parole dans les médias les plus puissants. Les féministes ont encore beaucoup à faire sur les réseaux sociaux et dans des journaux alternatifs comme Les Nouvelles News pour contrer la culture misogyne qui sévit dans les médias.

FS : Vous signalez dans votre livre que, dans les contenus des journaux d’information générale, les hommes occupent les ¾ de la surface éditoriale. Ils sont à la fois ceux qui dirigent les journaux et ceux sur qui les articles sont écrits. 94% des PDG des grands groupes de médias sont des hommes. L’information comporte un biais cognitif mâle énorme. Quelles sont selon vous les conséquences de ce male gaze qui règne dans l’information ?

IG : C’est un cercle vicieux, chacun, chacune d’entre nous se conforme à ce qu’il ou elle voit dans les médias, et en s’y conformant, le confirme. Les médias d’information façonnent la société, ses croyances, son imaginaire collectif. Vu d’avion, le paysage médiatique est peuplé d’hommes qui décident, pensent, disent aux femmes ce qu’elles doivent penser et comment elles doivent se penser. Dans le contenu des journaux d’information générale, les hommes occupent environ les trois quarts de la surface éditoriale et interviennent en tant que décideurs, experts ou héros. Les femmes sont ailleurs, cachées dans la sphère privée. Celles qui apparaissent dans ces journaux sont le plus souvent faire-valoir des hommes, témoins anonymes ou victimes. À côté de cette presse d’information générale, une foultitude de magazines féminins sont autant de manuels de soumission volontaire qui apprennent aux femmes à être à la fois sexy, bonnes mères et fées du logis en dépit de quelques articles féministes. Au fil du récit de l’actualité, les médias confortent une vision traditionnelle des rôles sociaux de sexe : aux hommes la conquête, le pouvoir et l’action, aux femmes le soin aux autres et la passivité. L’homme est présenté comme sujet désirant, la femme objet de désir. Il est temps de changer ce que les médias mettent dans les têtes des femmes, mais aussi – et surtout – dans les têtes des hommes. La bataille pour l’égalité dans les médias est la mère de toutes les batailles pour l’égalité des sexes.

Les commentaires sont fermés.